独学で社労士の勉強を始めたいけど、いい教材が分からない…

という方のために始めたこのシリーズ【社労士独学書評】の第5弾がやってまいりました!

今回は【よくわかる社労士 合格テキスト(TAC市販)】となります!

冊数が多くてなかなか手に付けにくいこの教材ですが、僕が真剣に読み込んできた経験を元に、メリット・デメリットをまとめていきたいと思います!!!!

圧倒的なボリューム!

TACのよくわかる社労士合格テキストシリーズは全10冊とプラスで白書対策のテキストがあります。

他社の市販のテキストと比較すると圧倒的にページ数が多く、内容が充実しています。

僕がこのテキストを選んだ理由がまさにそれです。

下のブログ記事でも書きましたが、2年目の試験にて元々僕が扱っていたテキストには載っていなかった数字が、令和5年の選択式で出題されました。

とにかく数字の漏れのないようにすることを3年目の目標として学習を進めたかったので、最も分厚い「よくわかる社労士 合格テキスト」シリーズを選びました。

テキストを変えた結果として合格できたので変えてよかったと思っています。

しかし、このテキストには難点があります(泣)

2年目以降の玄人向け

図や表が少ない

このテキストは他の市販テキストと比較して図や表が少なめです。

ほとんどが文章で構成されています。

一応ありはしますが、なんか絶妙に使いづらい😑

僕は1年目に予備校に通い、スライドを手に入れていましたから、それをテキストにペタペタ張りながら読み込んでいました。

また、1年目、2年目で自分でエクセルの表で作成してきた表もたくさんありましたので、それらも張り付けることで、より理解しやすいテキスト作りをして学習ができました。

ページ数が多いのに、図や表が少ないのは少々痛いかなあと思います。

僕の場合は図や表といった資料はすでにたくさんもっており、僕の課題は上記のように全体的に情報の精度を上げることだったので、3年目においてはうまくマッチしたテキストだったと思います。

細かい論点まで記載がある

また、非常に細かい論点まで記述してあります。

3年目の時点でさえ理解することををあきらめた箇所が2か所ほどありました。

具体的にどんな内容だったかすらも覚えていません。

そのうち考えるのをやめたカーズ状態です。

それから、情報の重要度の濃淡が把握しきれていない初学者にとっては難しいテキストではないかと思います。

というのが、かな~り大事なことがしれっと書かれていたりします。

厚生年金の「特例支給開始年齢到達以後でないと退職改定は行われず、65歳到達以後でないと在職定時改定は行われない。」とかですね。

このような重要な論点が太字でもなく、ごく普通の字で書かれてたりしますから、社労士試験の文章になれた玄人向けのテキストと思います。

まあ結局テキストは全部重要なんで、とにかく全部抑えておくべきなのですが(´;ω;`)

条文がしっかり書かれている

選択式では条文の正確な文言が問われるわけですから、その対策をしやすいテキストです。

条文が書かれた後に、それについての解説と重要なチェックポイント、簡単な表などでの解説が続きます。

また、条文に関する過去問も記載があるので、どういった形で出題されるかも確認が可能です。

しかし、かたっ苦しい条文が大量に書かれているので、そいった文章に慣れていない初学者にとってはとっつきにくいテキストと思われます。

おすすめの使い方

とにかく読み込み!

3周は読み込みましょう!!

かなり時間がかかると思いますが、そのくらい読むべきだと思います。

科目ごとに順次発売されるので、次の科目が発売されるまでに1周目を終わらせ、かつ過去問も解き終わっておくようにしましょう。

TACの公式サイトから購入すると割引があるようです。(僕は後から知りました。)

テキストには重要度A、B、Cと星マークがついています。

テキスト冒頭に、

A:試験頻出・改正点などの重要事項。必ずおさえる。

B:頻出箇所ではないが、おさえておきたい。合否の分かれ目。

C:A、Bを優先とし、余裕があれば見ておく

とありますが、とりあえず全部読んだ方がいいと思います。

というかCってほとんどないんですよね!笑

ようするにほぼ全部重要ってことです(鬼)

容赦なく書き込みまくる!

テキストはきれいに扱うなんてしないでください。

ぼろぼろのくたくたになるまで、メモ、付箋、スライドの糊付けをしちゃいましょう!

もう自分にしか分からないくらいに書き込みまくってください。

ノートにまとめるなんて効率悪いことしなくていいです。

とにかくテキストに書き込みです。

また、模試で間違えた記述のある個所に模試の名前を書くのをとてもおすすめします!

そうしておくことで、テキストを読み込むときに強制的に模試の復習がなされます。

学習の効率化とは仕組みを作ることだと思います。

数字だけをまとめてみる!

このテキストは細かい数字まで記載してくれています。

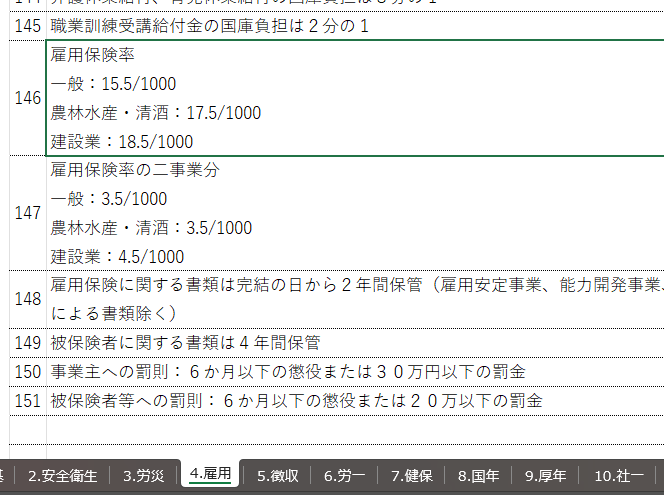

そこで数字が書いてある箇所だけをエクセルやワードで全てまとめてみるのをお勧めします!

「そんな効率悪いことしてられるか!」と思われるかもですが、ものすごくためになりますよ!!!!

一度作って印刷しておけばいつでも数字だけの学習が可能です。

僕は下の画像のようにエクセルで科目ごとにシートを分けて、とにかく数字のある個所を箇条書きでまとめていきました。(ちなみに雇用保険が一番量が多かったです。次が健康保険でした。)

よく「目的条文を毎日読みましょう」と某O原の先生が言っていますが、個人的には数字も毎日少しずつ勉強に取り入れるべきだと思います。

言わずもがなですが、社労士試験って数字がめちゃくちゃ大事です!

暗記で1点取れるんですから、理解も不要です。一番簡単ですよ。

でも、その1点を選択式で逃すと不合格になる、そんな試験です。

で、あるならば!数字も毎日学習に取り入れるべきですよね!!

まとめ

「よくわかる社労士 合格テキスト」の使用時期としてのおすすめは2年目以降です。

落ちた人に勧めるテキストというのも忍びないですが、実際に僕が真剣にこのテキストを使ってきた感想です。

非常にボリュームがあるので、しっかりと学習すれば申し分ない力を身に着けることができるはずです。

とはいっても、図や表が少ないので、そこは他の横断テキストを購入したり、自分で作成してまとめたりと、理解しやすいように整理していく必要があるかと思います。

自分で図や表を作る過程もアウトプットになりますので、ぜひ試してみてください。