はじめに

高年齢雇用継続給付金は、60歳以上の働く方が給与の減少に直面した場合に、経済的な安定を支援するための制度です。再雇用や継続雇用された高年齢者に対し、一定の条件を満たせば、給与の一部を補填する形で給付金が支給されます。この制度は、雇用の継続を促進し、定年後の生活を支える大切な役割を果たしています。

中には会社からの説明がなかったため、退職後に給付金の存在に気づき貰い損ねたという方もいらっしゃいます。給付金を受給するために60歳までにやっておかなくてはならないことなど解説していきます。退職後も働く予定のある方はしっかりとこの記事を読まれて行ってください!

高年齢雇用継続給付金とは?

高年齢者の就業意欲を維持・喚起し65歳までの雇用を援助・促進することを目的とする給付金です。

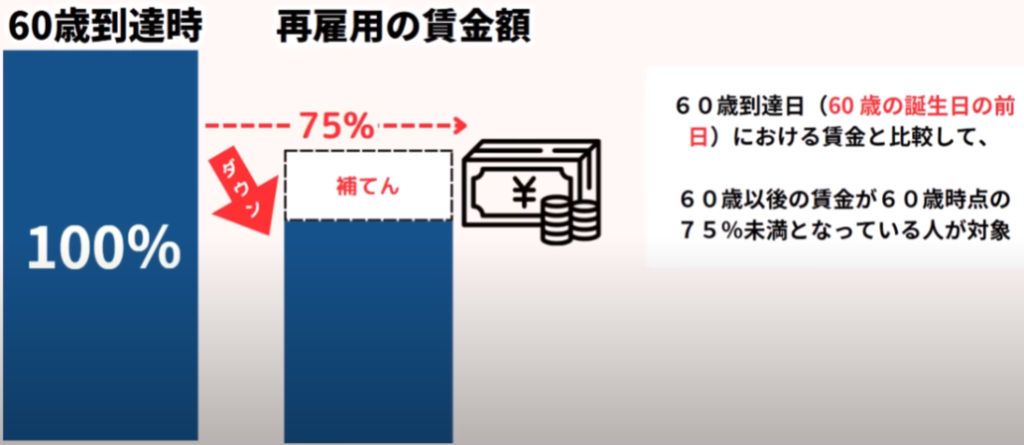

具体的には60歳到達時(60歳の誕生日の前日)における賃金と比較して、60歳以後の賃金が75%未満となる方が支給の対象となります。

なお、失業保険(求職者給付金の基本手当)を受給している場合は受給することはできません。

支給要件

- 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者であること

- 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること(基本手当を受給したことがある場合は受給後の期間に限る。)

2025年新制度のポイント

新しい支給率と計算方法

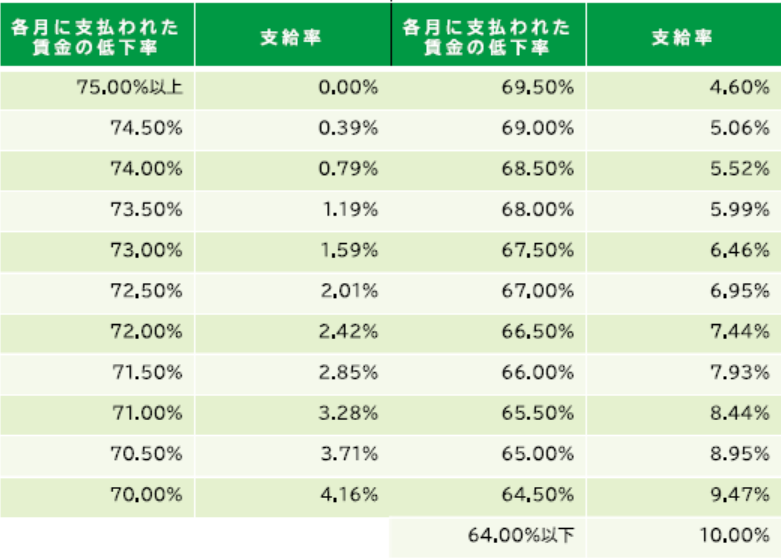

2025年の改正では、支給率が以下のように変更されます。

60歳以降の給与が60歳誕生日前日の給与と比較したとき、

64%以下の場合:各月の給与の10%を支給

64%超75%未満の場合:各月の給与の10~0%の間で賃金の低下率に応じて支給

75%以上の場合:支給なし

となります。

従来は64%のところが61%、10%のところが15%となっていました。つまり賃金低下率の要件は軽減されましたが、支給率は減額されたということになります。

60歳到達時賃金月額の上限額・下限額

高年齢雇用継続給付金には60歳到達時の賃金月額に応じて上限額と下限額が定められています。

上限額:60歳到達時の賃金が上限額を超える場合は、上限額を用いて支給額を算定します。

下限額:60歳到達時の賃金が下限額を下回る場合は、下限額を用いて支給額を算定します。

上限額・下限額は毎年改定され、令和6年は上限額494,700円、下限額86,070円となっています。

支給上限額・最低額

60歳以降において、算定された給付額と支給対象月の賃金の合計が支給上限額(令和6年は376,750円)を超える場合は、支給限度額から支給対象月の賃金を差し引いた額が支給されることになります。

また、高年齢雇用継続給付として算定された額が最低額(令和6年は2,295円)を下回る場合は支給されません。

これら、上限額、下限額、支給上限額・最低額は毎年8月1日に改定されます。

具体的な計算例

60歳到達時の賃金月額が30万円である場合。

ケース1:60歳以降の支給対象月の賃金が26万円のとき

→賃金が75%未満でないため支給されない

ケース2:60歳以降の支給対象月の賃金が20万円のとき

→賃金低下が66.7%により15,860円支給(20万円の7.93%)

ケース2:60歳以降の支給対象月の賃金が18万円のとき

→賃金低下が60%により18,000円支給(18万円の10%)

受給のために知っておくべき手続き

60歳時点で必須の準備とは?

受給のためには、60歳到達時点で以下の準備が必要です。

- 給与明細の記録を保管

- 雇用契約書や再雇用契約の確認

- 雇用主に給付金の申請意向を伝える

これらの情報を適切に整理しておくことで、スムーズな申請が可能になります。

申請書類と手続きの流れ

給付金申請の基本的な流れは以下のとおりです。

- 提出書類雇用主を通じて申請書類を作成

・雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書

・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 - 提出期限各種書類を準備し提出

最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4カ月以内

- 届出先管轄の労働局へ提出

事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します。

- 必要物ハローワークへ持って行くもの

賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿、雇用契約書など、被保険者の年齢が確認できるもの

- 支給開始審査

申請後、審査が行われ、約1~2カ月で結果が通知されます。

会社経由での申請が難しい場合の対策

会社が申請に非協力的な場合、自身で直接労働局に相談することが可能です。また、社会保険労務士などの専門家に依頼することで、申請手続きをスムーズに進めることができます。

給付金を最大限活用する方法

新制度で得する人・損する人の違い

新制度では、給与水準や雇用形態によって給付額が変動します。

得する人: 減少率が高い場合や短時間勤務を選択した場合

損する人: 給与減少が軽微な場合や対象外となる条件を満たさない場合

ただし、短時間勤務を選択した場合は、雇用保険の被保険者になることが要件のため週20時間以上、適用事業所に継続31日以上雇用見込みがあることが必要です。

年金やその他の支援制度との併用注意点

高年齢雇用継続給付金は、在職老齢年金、高年齢雇用継続給付金の支給を受ける期間については、年金の一部が支給停止されます。具体的には標準報酬月額の最高で6%相当額が支給停止されます。60歳から64歳の間で在職老齢年金をもらっている人は注意してください。

制度間の相互影響を確認し、最適な選択を行うことが重要です。

よくある質問と注意点

支給対象月とは?

60歳以降65歳となる月までの、丸々1カ月被保険者である月を言います。従って、月の途中で被保険者となった場合、その月は支給されません。

また、育児休業給付または介護休業給付の対象となる休業をした月は支給を受けることはできません。

賃金には何が含まれる?

高年齢雇用継続給付における賃金とはその月に実際に支払われた賃金のことを言います。具体的には、

基本給 + 役付手当 + 通勤手当 + 残業手当

となります。なお、控除前の金額が用いられます。

また、ボーナスは年4回以上の場合は含まれます。

再雇用と継続雇用の違いは?

再雇用: 定年後、新たに契約を結び直す形態です。

継続雇用: 定年後も引き続き同じ契約条件で雇用される形態です。

雇用形態が変わった場合の影響

雇用形態が正社員から契約社員に変更された場合、給与減少率や支給条件に影響を及ぼす可能性があります。

遡って申請できる場合と期限の注意点

申請期限は通常、給与が減少した翌月から2年以内です。それ以降は遡って申請ができなくなるため、注意が必要です。

まとめ

2025年以降に向けた行動計画

新制度への適応には早めの準備が重要です。自分の給与状況を把握し、準備物を揃え、必要な手続きを進めましょう。

最新情報の更新方法と信頼できる情報源

最新情報を得るためには、厚生労働省の公式サイトや社会保険労務士のアドバイスを活用しましょう。